Dans les Balkans

2025

Voyage dans les Balkans du 26 avril au 3 mai 2025

Contexte

La distribution des nations et la configuration des États des Balkans, écartelés entre des systèmes économiques différents, est le résultat de la concurrence des grandes puissances pour s’assurer, aux dépens de communautés multinationales souvent instables, des positions stratégiques dans une péninsule bien placée entre l’Europe, la Méditerranée et l’Asie.

La période récente, marquée par le déclin du rôle des montagnes la concentration de la population agricole dans les bonnes plaines et la diminution de la population rurale ainsi que la réduction des taux de natalité, voit ces évolutions s’inscrire dans un mouvement de modernisation de l’agriculture, de développement des industries d’extraction et de transformation, de croissance urbaine et de densification des réseaux de transports et de l’expansion du tourisme.

Le déficit commercial est compensé par les envois des travailleurs émigrés dans d’autres pays européens et les profits du tourisme en croissance. Beaucoup d’investissements lourds dépendent de prises de participation ou de prêts étrangers, en particulier de l’UE, aussi de l’entrée éventuelle dans l’union à laquelle ces pays sont candidats.

Kosovo

indépendance : autoproclamée 2008

surface : 10 000 km2

population : 1,6 million (160 hab./km2)

capitale : Pristina (~220 000 hab.)

statut : reconnu par 103 pays

non reconnu par 45 pays dont l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie et Chypre,

frontière avec la Serbie non reconnue par celle-ci,

présence de soldats de l'ONU,

candidature à l'UE déposée fin 2022

mais à ce jour 5 membres de l'UE ne reconnaissent pas le pays !

2016 : accord de stabilisation et d'association avec l'UE

L'UE a conditionné la levée de ses sanctions imposées en 2023 à une désescalade des tensions dans les zones à majorité serbe.

monnaie : Euro

(adopté en 2002, à la place du Mark allemand, bien que le pays ne soit pas membre de la zone euro)

Sortie d’un baptême, Monastère de Gračanica , non loin de Pristina, la capitale

M onastère de Gračanica

onastère de Gračanica

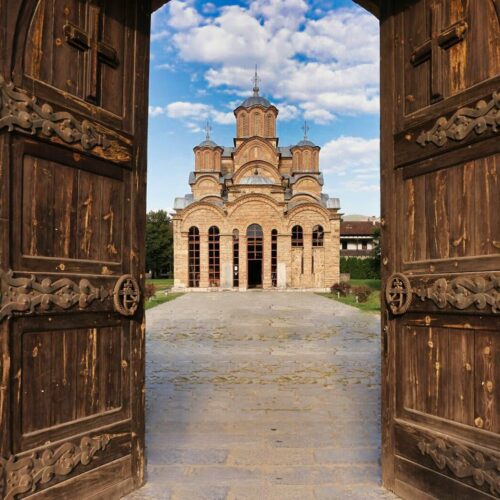

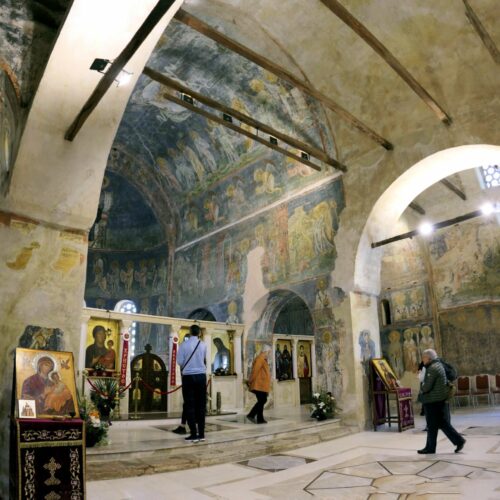

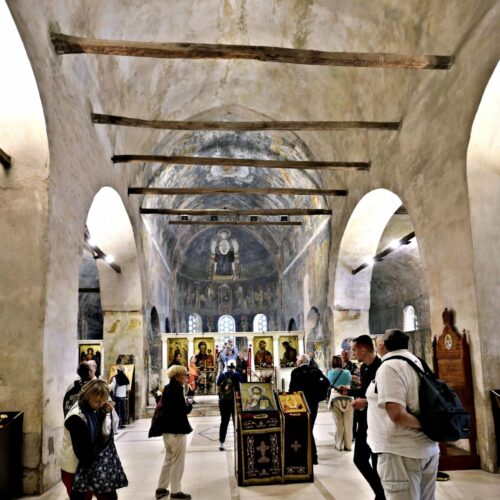

Dans la banlieue de la capitale Pristina, à 5 km du centre-ville, dans le petit village de Gračanica, nous avons admiré un monastère du 14ᵉ siècle inscrit au patrimoine mondial.

Il représente l’architecture typique serbo-bizantin du 13ᵉ siècle et est toujours en service paroissial. Un baptême avait lieu lorsque nous étions sur place. Des images de bonne qualité sont en ligne sur le site blagofund.org.

Prizren, deuxième ville du Kosovo

Prizren, deuxième ville du Kosovo

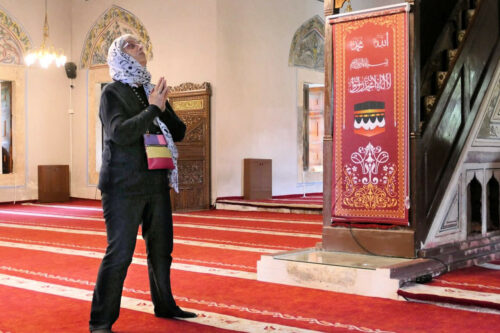

La ville de Prizren est située le long de la rivière Bistrica. Pendant des siècles au carrefour des routes caravanières, elle a été exposée aux influences de l’Orient et de l’Occident. L’histoire médiévale de Prizren est en partie retracée dans la chrysobulle de Basile II (Édit solennel d’un empereur byzantin) publiée en 1019. La chaire de l’évêque de Prizren, comme l’attestent des documents écrits ultérieurs et des sources matérielles plus récentes, se trouvait dans la basilique sur les vestiges de laquelle le roi Milutin érigea une nouvelle cathédrale : l’église de la Théotokos de Ljevis. Au début du 13e siècle, Prizren était sous domination byzantine, puis brièvement bulgare, avant d’être intégrée aux frontières de l’État serbe par le roi Étienne, premier couronné, dans la deuxième décennie du 13e siècle.

Monastère de Ljeveski

Monastère de Ljeveski

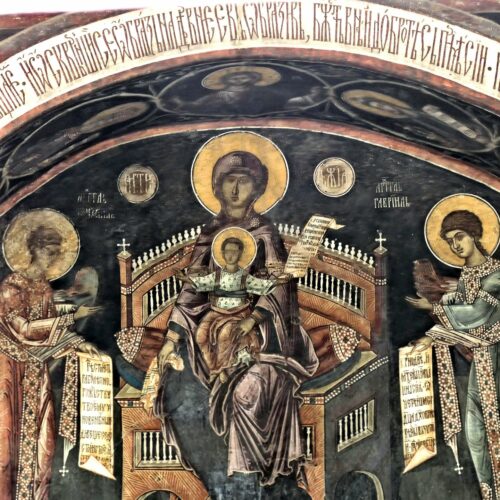

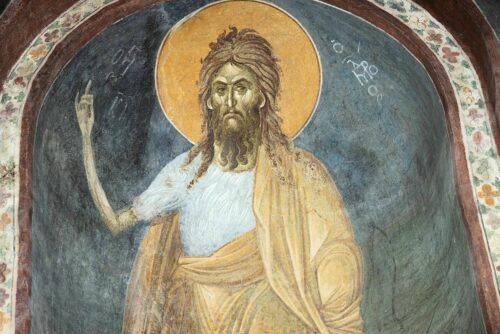

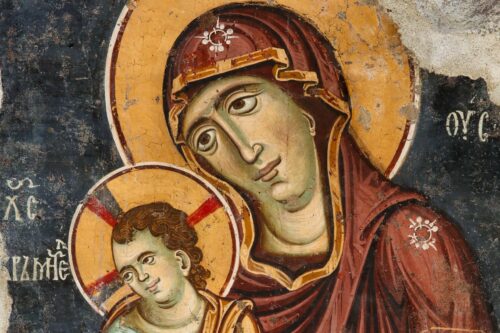

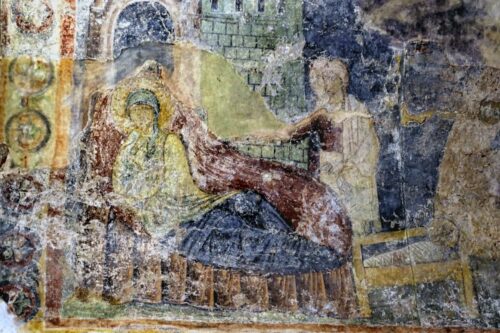

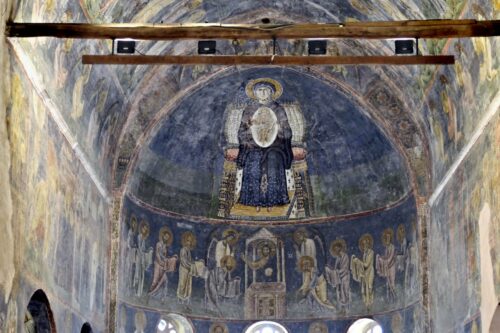

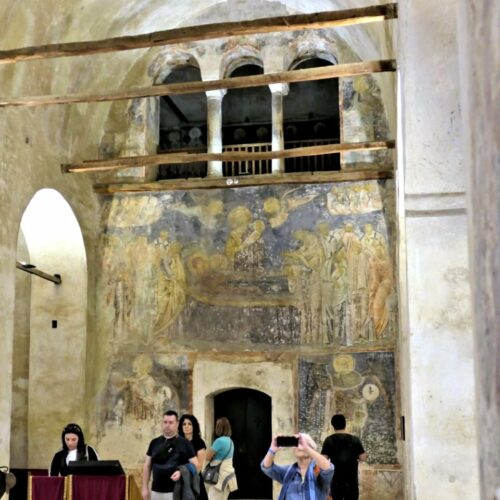

Au début du 13e siècle, l’église de la Theotokos de Ljeviš était le centre de l’un des principaux diocèses de l’Église serbe autocéphale, c’est dire que son gouvernement ne dépendait d’aucune autorité extérieure (statut généralement associé aux Églises orthodoxes orientales). La ville atteignit son apogée au 14e siècle et plusieurs dizaines d’églises furent érigées et peintes à Prizren et dans ses environs au cours de ce siècle. Les Ottomans conquirent Prizren au milieu du 15e siècle, mais l’église byzantine de Ljeveski, transformée en mosquée et fresques replâtrées, a survécue. Église orthodoxe serbe datant du 14ᵉ siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle a une histoire mouvementée, ayant été sous l’Empire ottoman avant de retrouver son statut d’église orthodoxe au 20ᵉ siècle

Au début du 13e siècle, l’église de la Theotokos de Ljeviš était le centre de l’un des principaux diocèses de l’Église serbe autocéphale, c’est dire que son gouvernement ne dépendait d’aucune autorité extérieure (statut généralement associé aux Églises orthodoxes orientales). La ville atteignit son apogée au 14e siècle et plusieurs dizaines d’églises furent érigées et peintes à Prizren et dans ses environs au cours de ce siècle. Les Ottomans conquirent Prizren au milieu du 15e siècle, mais l’église byzantine de Ljeveski, transformée en mosquée et fresques replâtrées, a survécue. Église orthodoxe serbe datant du 14ᵉ siècle, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Elle a une histoire mouvementée, ayant été sous l’Empire ottoman avant de retrouver son statut d’église orthodoxe au 20ᵉ siècle

Nous avons admiré la monumentalité intérieure et la beauté des anciennes fresques. Celles-ci avaient été recouvertes de plâtre pendant la période ottomane, mais après la Seconde Guerre mondiale, durant la période yougoslave, l’église a fait l’objet d’une restauration incluant le retrait des plâtres ottomans pour révéler les fresques d’origine (on remarque partout les traces de piquetage pratiqué pour l’adhésion du plâtre). L’église a été gravement endommagée lors des troubles d’indépendance de 2004 et a depuis bénéficié de plusieurs phases de restauration.

Ces boutons, images d’architecture et visite en3D, ouvrent les pages du « Fonds BLAGO » (www.blagofund.org)

L’avenir du Kosovo en pointillés

L’avenir du Kosovo en pointillés

L’Union européenne a récemment annoncé un plan de croissance de 6 milliards d’euros pour accélérer l’intégration aux standards de l’UE. Ce plan vise à stimuler l’économie et à rapprocher ces pays des standards européens.

La frontière entre le Kosovo et la Serbie reste un sujet de litige. La Serbie, ne reconnaissant pas l’indépendance du Kosovo, continue de considérer ce territoire comme une province serbe. Cette situation entraîne des tensions persistantes, notamment dans les zones frontalières où vivent des populations serbes qui refusent l’autorité du gouvernement kosovar.

Malgré des tentatives de médiation par l’Union européenne, les négociations entre Belgrade et Pristina restent difficiles, et la situation demeure conflictuelle. Des forces de l’ONU sont en place pour limiter le risque de guerre civile. Ceux que nous avons rencontrés étaient hongrois et très féminisés.

Malgré des tentatives de médiation par l’Union européenne, les négociations entre Belgrade et Pristina restent difficiles, et la situation demeure conflictuelle. Des forces de l’ONU sont en place pour limiter le risque de guerre civile. Ceux que nous avons rencontrés étaient hongrois et très féminisés.

Monténégro

indépendance : 2006

surface : ~14 000 km2

population : ~824 000 (~47 hab./km2)

capitale : Podgorica (~190 000 hab.)

statut : reconnu, candidat à l'UE depuis 2008

membre de l'OTAN : depuis 2017

monnaie : Euro (cependant certaines régions du nord majoritairement à population serbe utilisent le dinar serbe : RSD)

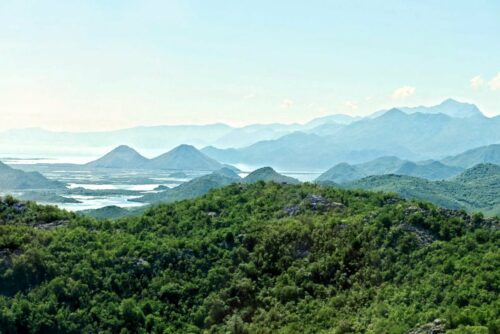

Petit matin sur le lac de Shkodra depuis le Montenegro sur la route vers Budva

À travers les montagnes

En route vers le Monténégro, nous passons aux pieds de sommets enneigés spectaculaires.

Le mont Korab, entre l’Albanie et la Macédoine du Nord, culmine à 2764 m.

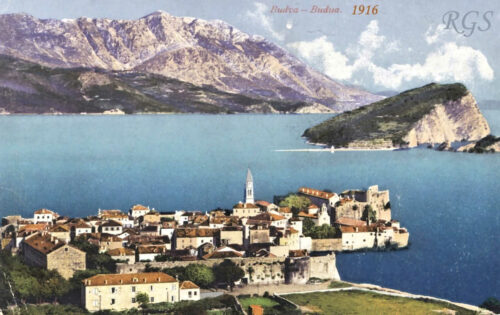

Budva sur la côte adriatique

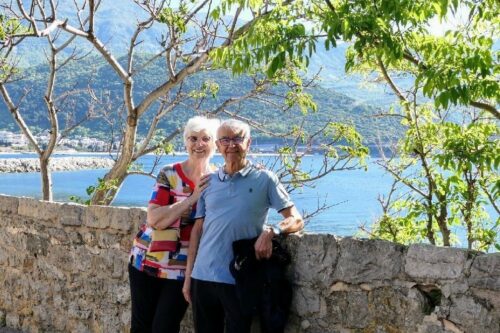

Le Monaco du Monténégro vu de la forteresse de Kosmač

Sur le littoral, changement de décor. Nous côtoyons le fort abandonné de Kosmač construit dans les années 1840. C’était la forteresse la plus méridionale de l’Empire austro-hongrois, protégeant la frontière sud avec le Monténégro. Cette forteresse a été attaquée lors de la rébellion de 1869 et a été occupée par des troupes autrichiennes jusqu’à la chute de l’empire en 1918. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été brièvement utilisée par les troupes italiennes. On découvre alors la vue imprenable sur les stations balnéaires et plages de la région de Budva.

Budva la neuve

Budva, surnommé le Monaco du Monténégro, est une ville moderne, joyau de la côte monténégrine. Les fortifications vénitiennes offrent une plongée dans l’histoire et à environ 7 km au sud se prélasse au soleil l’île de Sveti Stefan, l’ancienne résidence de Tito pendant la période yougoslave. aujourd’hui cette île appartient à des particuliers de la sphère internationale des stars.

La vieille ville de Budva

La vieille ville de Budva

Au printemps, le 15 avril 1979, un tremblement de terre dévastateur a gravement endommagé de nombreux monuments culturels et historiques précieux et importants de la côte adriatique.

Au printemps, le 15 avril 1979, un tremblement de terre dévastateur a gravement endommagé de nombreux monuments culturels et historiques précieux et importants de la côte adriatique.

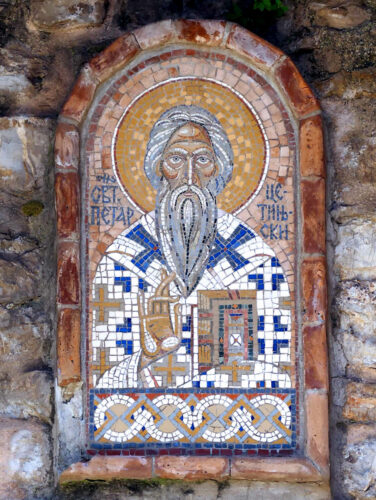

Outre les anciennes villes méditerranéennes de Kotor, Bar et Ulcinj, la ville de Budva a été particulièrement détruite, mais la ville a été patiemment reconstruite à l’identique avec les pierres d’origine, reproduisant le labyrinthe de ruelles pavées bordées de maisons en pierre, de boutiques artisanales et de restaurants pittoresques. Ci-contre la porte du port, placée sous la protection de Saint Pierre de Cetinje – СВ. ПЕТАР ЦЕТИЊСКИ . Cetinje est à 30 km sur les hauteurs de l’arrière pays. La mosaïque de St Pierre veille veille au-dessus de la porte.

Galerie photo

Une carte postale de 1916, suivie d’une photo de 2025, introduit ces images.

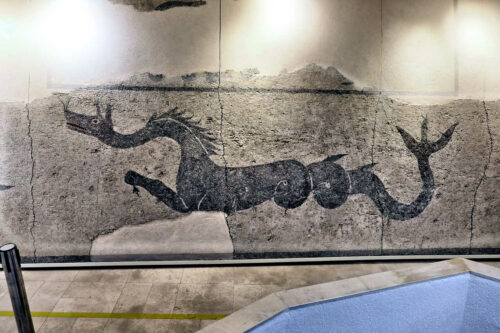

Musée de Budva

Parallèlement aux travaux de reconstruction de cette ancienne agglomération, l’une des plus anciennes de la côte adriatique, des recherches systématiques ont été menées sur les monuments culturels à l’intérieur et à l’extérieur de la vieille ville (nécropole et vestiges de la « Villa Urbana »). Un petit musée sur quatre niveaux abrite une intéressante collection de découvertes racontant l’histoire des civilisations qui ont façonné Budva. Bien légendée, elle comprend un casque gréco-illyrien du 5ᵉ siècle av. J.-C. ainsi que des bijoux en or datant de la période hellénistique. Parmi eux, des boucles d’oreilles représentant un aigle tenant un garçon entre ses griffes rappelle l’enlèvement par Zeus de Ganymède. Diverses armes, costumes et accessoires sont également exposés.

Le musée propose une vidéo un peu poussive, sur les objets exposés (6 minutes) :

Navigation vers Kotor

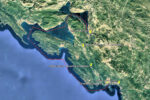

À Kotor, la Méditerranée s’enfonce dans un fiord à 30 km à l’intérieur des terres

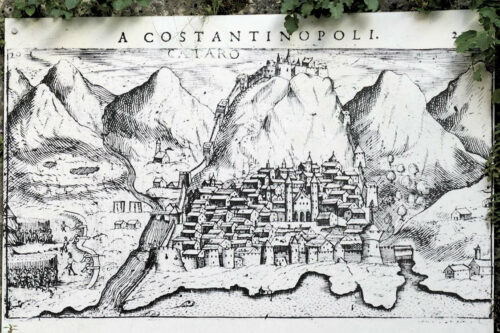

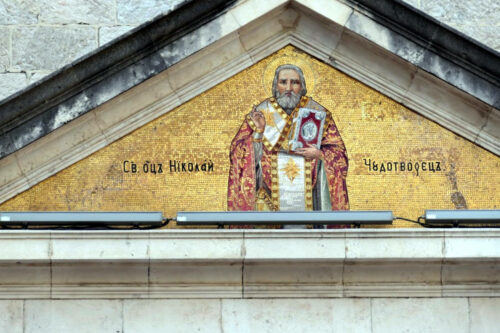

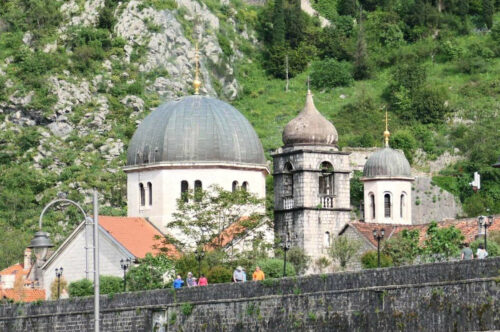

Kotor

Fortifications

Autrefois, seule la Porte Principale construite en blocs de pierre en 1555 sous la domination vénitienne, détenait les clés de la ville. Le lion vénitien qui l’ornait a été martelé et remplacé en 1945 par l’étoile soviétique.

Autrefois, seule la Porte Principale construite en blocs de pierre en 1555 sous la domination vénitienne, détenait les clés de la ville. Le lion vénitien qui l’ornait a été martelé et remplacé en 1945 par l’étoile soviétique.

Les autres portes n’étaient utilisées que lorsque les ponts-levis traversant la rivière Skurda et la source Gurdić étaient abaissés. Au sud se trouve la plus ancienne porte construite il y a sept siècles.

Les remparts

Les remparts de cinq kilomètres et plus de deux mètres de haut, construits, fortifiés et agrandis au fil des siècles, grimpent haut sur la colline de San Giovanni, surplombant la ville.

Les remparts de cinq kilomètres et plus de deux mètres de haut, construits, fortifiés et agrandis au fil des siècles, grimpent haut sur la colline de San Giovanni, surplombant la ville.

Ils constituent un puissant bouclier, fortifié par des tours et des bastions, pour protéger les habitants de ses ennemis venant non seulement de la mer, mais aussi de l’intérieur des terres. 1 350 marches mènent à la forteresse située au sommet.

Ils constituent un puissant bouclier, fortifié par des tours et des bastions, pour protéger les habitants de ses ennemis venant non seulement de la mer, mais aussi de l’intérieur des terres. 1 350 marches mènent à la forteresse située au sommet.

Voyez la maquette en bronze.

Multicentenaire

Un peuplier noir (Populus nigra) de l’époque vénitienne, vieux de plusieurs siècles, est l’emblème de la place du Cinéma. Il a été planté dans la cour de l’ancien monastère franciscain de Notre-Dame-des-Anges après le violent tremblement de terre de 1667. Lieu de prédilection des touristes, des voyageurs et de nombreux habitants de ce quartier, il est le symbole du bonheur de l’enfance. Sous la canopée de cet arbre majestueux se déroulent encore de nombreux programmes culturels et divertissant, notamment lors du Festival de théâtre pour enfants de Kotor.

Un peuplier noir (Populus nigra) de l’époque vénitienne, vieux de plusieurs siècles, est l’emblème de la place du Cinéma. Il a été planté dans la cour de l’ancien monastère franciscain de Notre-Dame-des-Anges après le violent tremblement de terre de 1667. Lieu de prédilection des touristes, des voyageurs et de nombreux habitants de ce quartier, il est le symbole du bonheur de l’enfance. Sous la canopée de cet arbre majestueux se déroulent encore de nombreux programmes culturels et divertissant, notamment lors du Festival de théâtre pour enfants de Kotor.

Galerie photo

Ces boutons, images d’architecture et visite en3D, ouvrent les pages du « Fonds BLAGO » (www.blagofund.org)

Albanie

indépendance : 2006

surface : ~28 700 km2

population : ~2,8 millions (~96 hab./km2)

capitale : Tirana (~557 000 hab.)

statut : candidat à l'UE depuis 2014

(en négociation depuis 2022)

membre de l'OTAN : depuis 2009

monnaie : Lek albanais (ALL)

L'Albanie a progressé en 2024 avec l'ouverture des négociations sur les fondamentaux :

démocratie, État de droit, droits fondamentaux, administration publique.

Elle est considérée comme l'un des pays les plus proches de l'adhésion.

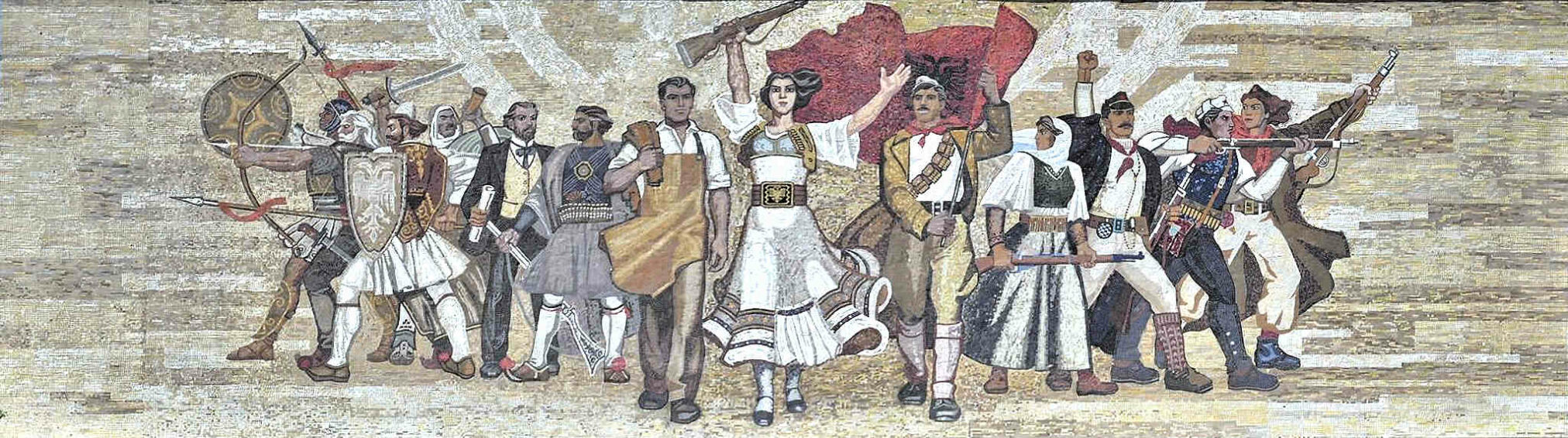

Grande fresque patriotique place Skanderbeg à Tirana

Shkodra

Le château de Rozafa

La forteresse sur la colline de Tepe, couramment appelée Château de Rozafa, surplombe l’ancienne ville. Les murs, parfois érigés sur des fondations illyriennes, ont majoritairement été élevés par les vénitiens au 14e siècle. Le château fut assiégé par les Ottomans qui finirent par s’en emparer en 1479. Il ne sera repris par les forces monténégrines et serbes pendant la première guerre balkanique de 1912-1913.

La légende raconte que le château fut construit par trois frères, mais que les murs ne cessèrent de s’écrouler jusqu’à ce qu’un devin leur conseille de sacrifier une femme pour apaiser les dieux. La femme choisie fut Rozafa, l’épouse de l’un des frères, qui se sacrifia volontairement pour sauver le château.

En ville

Fondée au 4e siècle avant J.-C., Shkodra, la Porte des Alpes albanaises, a été la capitale du royaume illyrien. Elle a ensuite été conquise par les Romains, les Byzantins, les Vénitiens et les Ottomans, chacun y laissant son empreinte architecturale et culturelle. Mosquée, églises et cathédrale y cohabitent

Cathédrale Saint-Étienne

Connue aussi sous le nom de Grande église, la cathédrale fut endommagée par l’armée monténégrine durant le siège de 1912-1913. (en), la cathédrale, Du côté sud-est, les dégâts ont provoqué un incendie dans le clocher. Le bâtiment fut désaffecté au culte en 1967 et rouverte en 1990.

Sainte Thérèse de Calcutta

Mère Thérèse, de son vrai nom Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (aˈɲɛzə ˈɡɔnd͡ʒɛ bɔjaˈd͡ʒiu), était d’une famille albanaise, mais elle n’a jamais vécu dans les frontières de l’Albanie actuelle. Elle est née le 26 août 1910 à Skopje, aujourd’hui capitale de la Macédoine du Nord. À 18 ans, poussée par le désir de devenir missionnaire, elle a quitté sa terre natale pour rejoindre l’Institut de la Vierge Marie, un ordre religieux en Irlande où elle reçoit le nom de Sœur Mary Teresa. Après ses premiers vœux en mai 1931, Sœur Teresa fut envoyée à la communauté de Loretto Entally à Calcutta en Inde et enseigna à l’école de filles où elle a consacré sa vie aux plus démunis.

Prix Nobel de la paix en 1979, béatifiée le 19 octobre 2003 par Jean-Paul II et canonisée le 4 septembre 2016 par le pape François, sœur Thérèse est honorée en Albanie et en Macédoine du Nord et les deux pays revendiquent son héritage.

Musée national albanais de la photographie

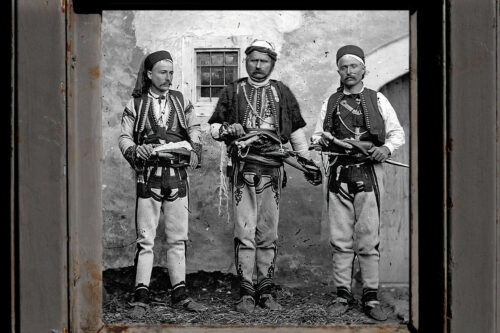

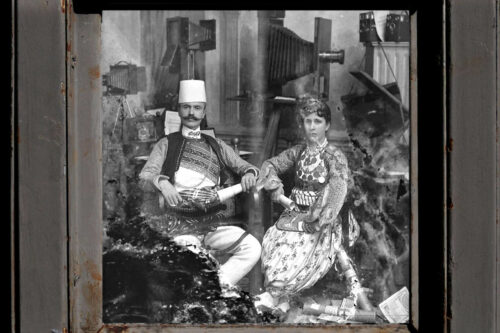

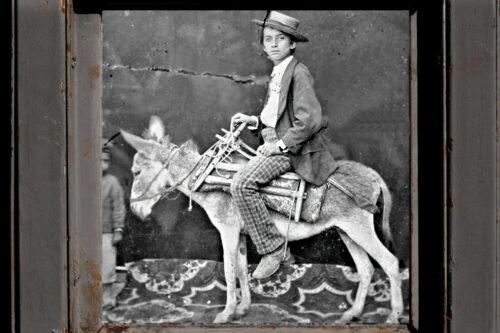

Le Musée national de la photographie de Marubi est financé par les ministère de l’Économie, de la Culture et de l’Innovation. Dans la rue il présente sur un kiosque des photos anciennes des années 1910. Sur l’une d’elles on voit trois chefs de Hoti : Marash Uci (1810-1914) et les fils de Cali. Photo d’époque © Pietro Marubbi, collodion humide, verre 21 x 27 cm – de gauche à droite : Lukë Marku, Marash Uci, Marash Marku.

Marash Uci, fut le messager des chefs de Hoti pour les informer des décisions prises au Congrès de Berlin concernant la cession des territoires albanais au Monténégro. Avant la bataille de Rrzanica (qui eut lieu sur un pont enjambant la rivière Rrzanica au Monténégro), Marash Uci convoqua sans délai les chefs tribaux de Hoti et de Gruda pour une réunion du conseil qui décida de prendre les armes pour défendre leurs terres. Les Malësors (montagnards) de Hoti et de Gruda combattirent les forces de Marko Miljanov et les Monténégrins furent vaincus, ce dernier étant contraint de se retirer. Ces Malësors étaient des Albanais des contrées reculées du nord, souvent impliqués dans des révoltes contre l’Empire ottoman, cherchant à préserver leur autonomie et leurs traditions. Leur résistance a joué un rôle important dans la lutte pour l’indépendance albanaise, qui a abouti en 1912.

Un poilu des Charentes dans la Balkans.

J’ai décidé d’ajouter aux trois photos du musée, la photo du 4 janvier 1917 d’un groupe de soldats dans les Balkans comme un souvenir familial. On y voit (sous la flèche) le charentais Émile Boutant (1879-1953) faisant campagne contre la Prusse. Il approvisionnait les premières lignes du front en munitions avec un tombereau et un équipage de chevaux. C’est celui-là-même qui accueillit en septembre 1939 mon propre grand-père Jean Bott (1878-1960, lorrain réfugié en Charente) qui la même année 1917 combattait contre la France dans l’armée impériale prussienne !

Plus de photos anciennes de la période 1910

mises en ligne par le musée Marubi

(dans une nouvelle fenêtre).

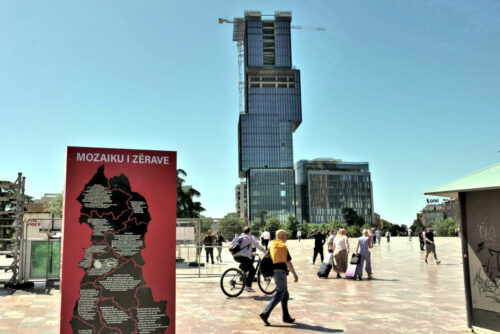

Tirana, la capitale

« Château Toptani »

« Château Toptani »

Le château de la famille Toptani est une composante de l’ancien réseau de fortifications défensives de la ville, de plan rectangulaire de 160 x 200 m, dont le côté le plus long est orienté est-ouest. La structure préservée de certaines tours et de la basse-cour indique que le château pourrait avoir été construit à la fin de l’Antiquité, probablement au début de la période byzantine (4ᵉ-6ᵉ siècle). Il pourrait s’agir de l’une des fortifications construites ou reconstruites par l’empereur Justinien en Nouvelle Épire (province de Durrës). Une partie de la basse-cour visible aujourd’hui appartient aux remparts construits au cours des derniers siècles par Ahmet Pacha Bargjini (1788-1809), au cours de la dernière décennie du 18ᵉ siècle, sur les ruines de l’ancien château. En 1798, le château fut repris par la famille Toptani de Kruja.

La famille Toptani était une noblesse influente, riche et instruite, entretenant des liens étroits non seulement avec l’Empire ottoman, mais aussi avec l’Occident, qu’elle utilisa pour soutenir le pays dans sa quête d’indépendance. Le château de Tirana fut l’objet d’une longue guerre entre les Toptani et les Bargjini, futurs alliés des ennemis des Toptani, les Bushatllinj de Shkodra. En 1817, il subit un siège de cinq mois, aux conséquences graves non seulement pour le château, mais aussi pour toute la ville. Après avoir conquis le château et tenté d’établir la paix, les Toptanis épousèrent les filles des Bargjinis et le reconstruisirent en partie. Cependant, en 1832, il fut démoli par les armées ottomanes dirigées par Mehmet Reshit Pacha, qui ordonna la démolition de tous les châteaux. Aujourd’hui, une partie de la basse-cour nord et des fragments de la partie sud sont préservés, harmonieusement intégrés aux infrastructures environnantes.

Millenium Garden, Skopje.

Millenium Garden, Skopje.

Aujourd’hui, ce quartier très fréquenté de Sulejman Pacha, incluant le Millenium Garden est accessible à tous les visiteurs.

Centre-ville

Bunk’Art 1

Le Bunk’Art est un musée installé dans un ancien bunker anti-atomique construit sous le régime socialiste. Ce bunker, autrefois secret, a été transformé en un espace culturel et historique qui plonge les visiteurs dans l’Albanie communiste, politiquement et économiquement isolée. Ouvert au public en novembre 2014, le musée s’étend sur 3·000·m² répartis sur cinq étages souterrains. Il abrite des expositions sur l’histoire du pays, des objets d’époque et des œuvres d’art contemporain. Certaines salles recréent l’atmosphère du bunker tel qu’il était utilisé par les dirigeants du régime.

→ Skanderbeg, héros national

Skanderbeg, l’homme aux cornes de chèvre sur son casque, de son vrai nom Georges Kastrioti, est une figure emblématique de l’histoire albanaise. Né en 1405, il est considéré comme le héros national albanais pour sa résistance face à l’Empire ottoman. Après avoir été élevé à la cour ottomane et avoir servi dans l’armée du Sultan, il se rebelle en 1443 et proclame l’indépendance de l’Albanie. En 1444, il rassemble la noblesse albanaise pour conforter sa résistance contre les Ottomans. Il reçoit le soutien du pape et du royaume de Naples, étant vu comme un défenseur de la chrétienté contre l’expansion islamique.

Symbole national

Aujourd’hui encore, il est le symbole du nationalisme albanais : Son drapeau rouge à l’aigle noir est devenu le drapeau de l’Albanie moderne e les statues de l’homme aux cornes de chèvre sur son casque ornent les places. Son héritage est toujours vivant, avec et des références culturelles en Albanie et dans d’autres pays voisins.

Héros de roman

Plus récemment, Tim Willocks, l’auteur britannique du roman historique «·La·Religion·» s’est fortement inspiré de la figure de Skanderbeg pour imaginer le héros fictif, Mattias Tannhauser, de son livre sur le Grand Siège de Malte en 1565. L’action oppose les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean assiégés aux forces ottomanes de Soliman le Magnifique (publication de 2006, traduction française en 2011, édition Poche : https://www.fnac.com/a3611089/Tim-Willocks-La-religio

→ Le dictateur Enver Hoxha (1908-1985)

Avant 1939, l’Albanie avait proclamé son indépendance de l’Empire ottoman en 1912. Après une période d’instabilité, le roi Zog 1er instaura une monarchie en 1928, mais celle-ci pris fin avec l’occupation italienne en 1939. En 1941, Enver Hoxha fonde le Parti communiste albanais.

- À la fin de la Seconde Guerre mondiale, Enver Hoxha devint Premier ministre et dirigea l’Albanie sous un régime communiste autoritaire de 1944 jusqu’à sa mort en 1985.

- À l’international : Il rompit successivement toute relation diplomatique avec la Yougoslavie, l’URSS et la Chine, laissant l’Albanie totalement isolée.

- Économie et société : Il imposa une industrialisation forcée, une collectivisation agricole et déclara l’Albanie «·premier État athée du monde·» en 1967.

- Répression : Son régime est considéré comme l’un des plus répressifs d’Europe, avec une surveillance intense et des purges politiques

- Son décès en 1985 ouvrit la voie à des réformes, et l’Albanie amorça sa transition vers la démocratie en 1991

Conséquences du régime communiste de 1944 à 1991

- Économie en crise : Coupée du commerce international, l’Albanie a souffert de pauvreté extrême et de pénuries alimentaires.

- Répression politique : Le régime a instauré une surveillance stricte et des camps de travail forcé, comme celui de Spaç, où les opposants étaient emprisonnés.

- Infrastructure militaire : Plus de 200 000 bunkers ont été construits à travers le pays, témoignant de la paranoïa du régime face à une invasion étrangère.

- Culture et société : L’Albanie est restée isolée du monde, avec une propagande intense et une interdiction des influences extérieures.

Transition démocratique depuis 1991 :

Depuis l’effondrement du régime communiste en 1991, le pays a entrepris une transition démocratique et économique, mais les traces de cette période restent visibles. Aujourd’hui, l’Albanie poursuit son intégration européenne et son développement économique tout en préservant son riche héritage culturel. L’Albanie rejoint l’OTAN en 2009 et devient officiellement candidate à l’Union européenne en 2014.

Macédoine du Nord

indépendance : 1991 (suite à un référendum à 95% de oui)

reconnue par l'ONU depuis 1993

membre du Conseil de l’Europe depuis 1995

surface : ~25 700 km2

population : ~1,8 millions (~71 hab./km2)

capitale : Skopje (~460 000 hab. 1/4 de la population du pays)

statut : candidat à l'UE depuis 2005

2019 : résolution du différent avec la Grèce sur l'appellation

(en négociation depuis 2022)

membre de l'OTAN : depuis 2020

monnaie : Denar macédonien (MKD)

Le vieux pont de pierre sur la rivière Varda à Skopje

a résisté au terrible tremblement de terre de 1963.

Le fleuve Vardar (Axios en grec) arrose la capitale du pays et traverse la Macédoine du Nord depuis sa source près de Gostivar jusqu’à la frontière grecque, avant de se jeter dans le golfe de Thessalonique, sur la mer Égée. Cette vallée fertile est la principale voie de communication du pays et a historiquement facilité les échanges commerciaux et culturels pour le commerce et les migrations depuis la haute antiquité. Au 4ᵉ siècle av. J.-C. elle était gouvernée par Philippe II de Macédoine (roi de 359 à 336) et d’Alexandre le Grand (roi de 336 à 323). Ces deux règnes successifs ont marqué un tournant dans l’histoire du monde antique hellénistique.

La région géographique appelée «·Macédoine du Vardar·» correspond à la partie de la Macédoine attribuée à la Serbie après le traité de Bucarest (1913), puis intégrée à la Yougoslavie. Elle constitue aujourd’hui l’essentiel du territoire de la République de Macédoine du Nord.

Tremblements de terre de 1963

Skopje se trouve sur une faille tectonique active, appelée le sillon du Vardar, qui traverse les Balkans. La région est donc sujette à des secousses régulières, dont heureusement peu atteignent l’intensité exceptionnelle de celui de 1963. Ce tremblement de terre le plus dévastateur de l’histoire récente de Skopje remonte au 26 juillet 1963, à 5 h 17 du matin. Ce séisme de magnitude 6,9 sur l’échelle de Richter a profondément marqué la ville et ses habitants ainsi que la communauté internationale :

- environ 1·070 morts et 3·000 blessés,

- plus de 120·000 personnes sans-abri,

- 80 % des bâtiments détruits ou gravement endommagés,

comprenant des monuments historiques et des infrastructures essentielles

La ville est presque rayée de la carte. Le centre historique a été particulièrement touché. Des quartiers entiers se sont effondrés en quelques secondes. Les lignes téléphoniques, les réseaux d’eau et d’électricité ont été coupés, plongeant la ville dans le chaos.

Skopje la capitale

La ville moderne

La ville est marquée par une succession de civilisations : romaine, byzantine, ottomane, serbe puis yougoslave. Colonie romaine fondée au 1er siècle. Détruite par un séisme en 518, elle renaît quelques kilomètres plus loin. Elle devient capitale de l’Empire serbe au 14e siècle, avant d’être conquise par les Ottomans en 1392. Sous leur domination, elle devient un carrefour commercial majeur, avec un bazar encore actif aujourd’hui.

Le centre-ville est un mélange contrasté d’architecture néoclassique flambant neuve, fruit du projet de reconstruction controversé Skopje 2014, et de vestiges ottomans comme le vieux bazar, les hammams et les mosquées. Le vieux pont de pierre relie ces deux mondes : la ville ancienne et la ville moderne. Ville natale de Mère Teresa, elle lui a consacré un mémorial.

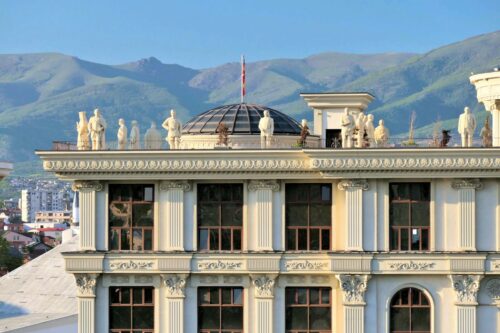

Des statues partout

La multitude de statues frappe le visiteur. Imposantes et bien mises en avant pour la plupart, elles décorent les toitures, les façades, les coins de rue, les places et les ponts ; il y en a littéralement partout. Elles représentent parfois de très différents personnages : lions, taureaux, chevaux, hommes armés. Leur taille imposante et leur signification les rendent un peu déroutantes. Compte tenu de la population de Skopje, inférieure à 1/2 million d’habitants, il semblerait qu’un habitant sur 10 de la ville est une statue ! Ce phénomène est lié au projet controversé «·Skopje 2014·», lancé par le gouvernement macédonien pour renforcer l’identité nationale à travers l’art monumental. Le projet visait à revaloriser l’histoire nationale et à donner à Skopje une allure de capitale européenne classique. Mais il a aussi suscité des critiques pour son coût élevé, son esthétique kitsch et ses implications politiques.

La multitude de statues frappe le visiteur. Imposantes et bien mises en avant pour la plupart, elles décorent les toitures, les façades, les coins de rue, les places et les ponts ; il y en a littéralement partout. Elles représentent parfois de très différents personnages : lions, taureaux, chevaux, hommes armés. Leur taille imposante et leur signification les rendent un peu déroutantes. Compte tenu de la population de Skopje, inférieure à 1/2 million d’habitants, il semblerait qu’un habitant sur 10 de la ville est une statue ! Ce phénomène est lié au projet controversé «·Skopje 2014·», lancé par le gouvernement macédonien pour renforcer l’identité nationale à travers l’art monumental. Le projet visait à revaloriser l’histoire nationale et à donner à Skopje une allure de capitale européenne classique. Mais il a aussi suscité des critiques pour son coût élevé, son esthétique kitsch et ses implications politiques.

Ne t’arrête jamais de marcher à Skopje, on pourrait te prendre pour une statue !

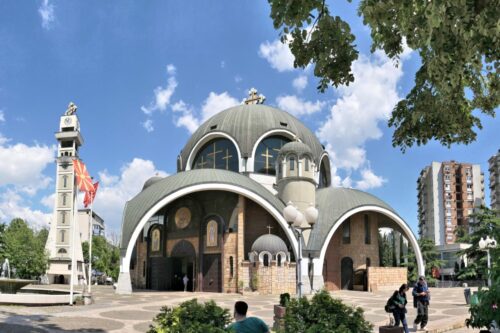

La cathédrale Saint Clément

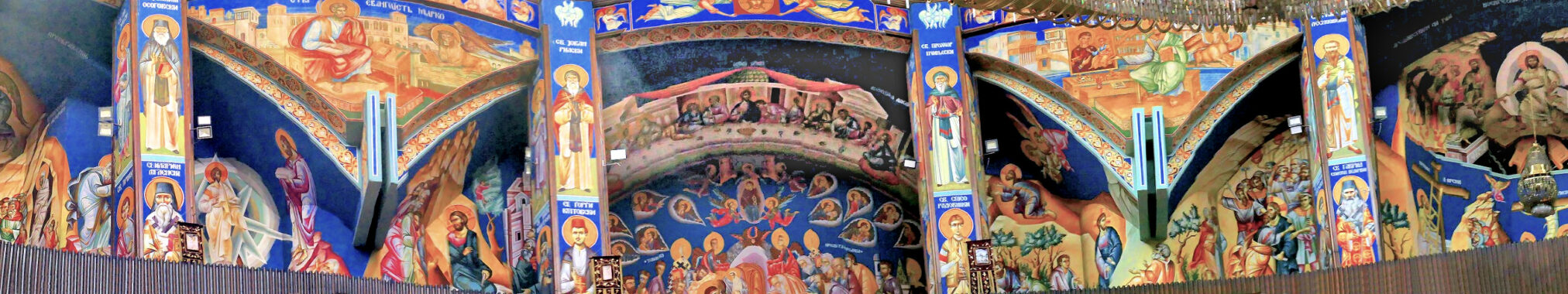

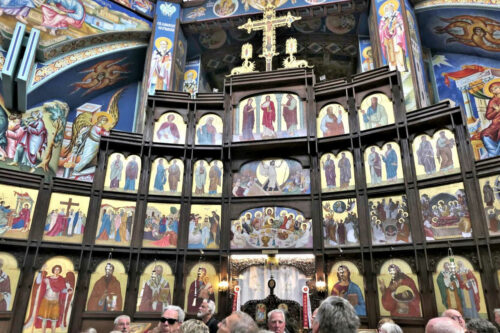

La cathédrale Saint-Clément d’Ohrid est un véritable emblème spirituel et architectural de la ville de Skopje reconstruite. Moderne et audacieuse, construite entre 1972 et 1990 par l’architecte Slavko Brezoski, elle se distingue par sa forme en rotonde, sans murs plats extérieurs, uniquement composée de dômes et d’arcs. C’est l’un des édifices religieux les plus originaux des Balkans.

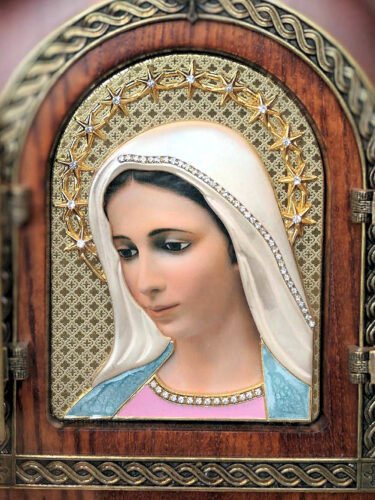

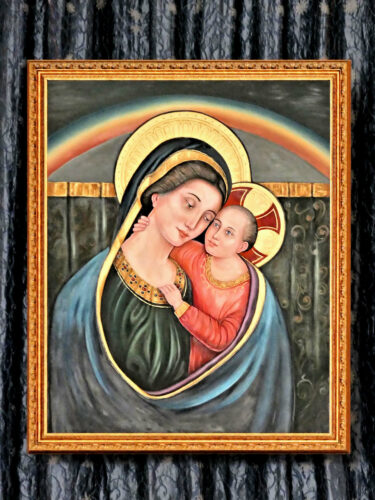

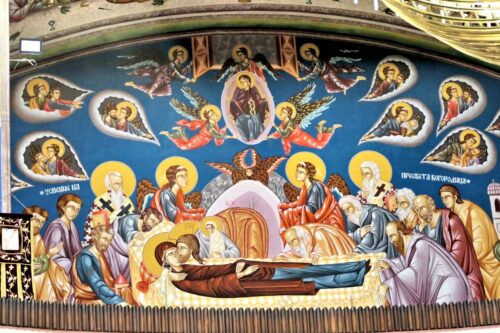

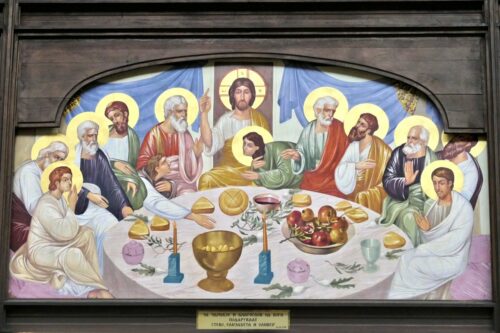

Riches et symboliques, les fresques comme les icônes sont l’œuvre d’artistes macédoniens renommés. Une iconostase traditionnelle séparant la nef du sanctuaire présente les icônes aux fidèles. Des chapelles dédiées sont à la périphérie de l’espace central circulaire. La cathédrale, siège principal à l’Église orthodoxe macédonienne, est dédicacée à Saint Clément d’Ohrid, un disciple de Cyrille et Méthode, pionnier de l’alphabétisation et de la chrétienté chez les Slaves.

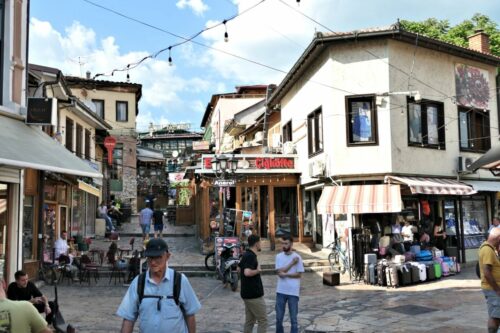

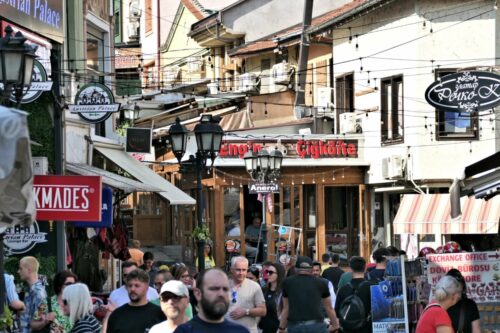

Le « bazar » de la ville ancienne

Sur la rive nord du fleuve Vardar, entre le pont de pierre et la forteresse Kale, le vieux bazar de Skopje (Стара скопска чаршија) est le cœur historique et culturel de la ville, un véritable voyage dans le temps au milieu des ruelles pavées et des échoppes artisanales. Cet héritage ottoman vivant est l’un des plus anciens et plus grands bazars des Balkans, actif depuis le 12e siècle. Il s’était développé sous l’Empire ottoman, avec plus de 30 mosquées, des hammams, des hans (auberges pour marchands), et des marchés couverts.

Sur la rive nord du fleuve Vardar, entre le pont de pierre et la forteresse Kale, le vieux bazar de Skopje (Стара скопска чаршија) est le cœur historique et culturel de la ville, un véritable voyage dans le temps au milieu des ruelles pavées et des échoppes artisanales. Cet héritage ottoman vivant est l’un des plus anciens et plus grands bazars des Balkans, actif depuis le 12e siècle. Il s’était développé sous l’Empire ottoman, avec plus de 30 mosquées, des hammams, des hans (auberges pour marchands), et des marchés couverts.

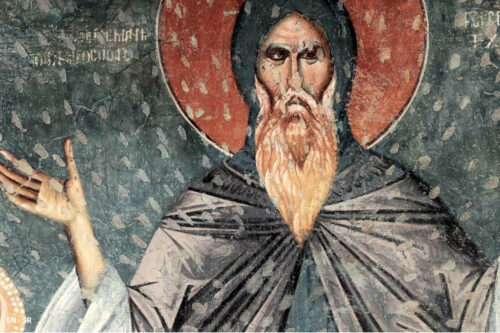

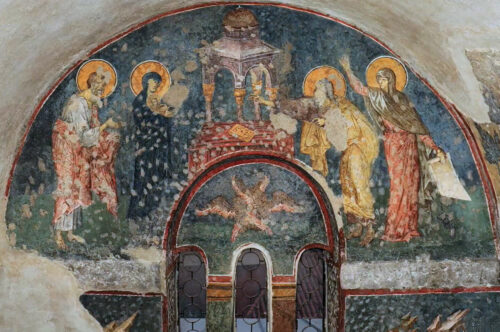

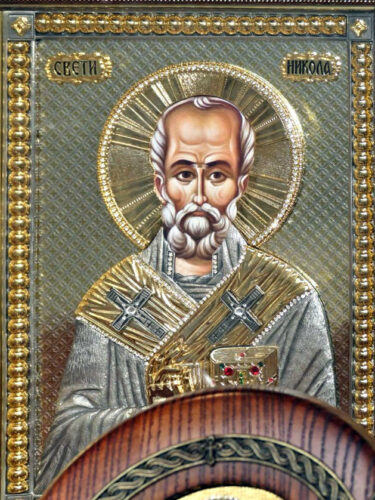

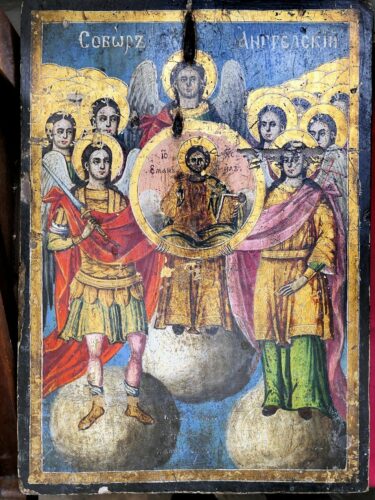

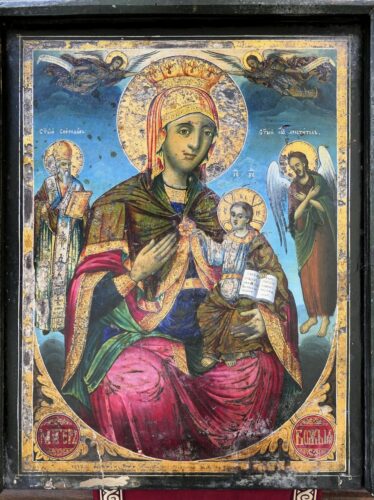

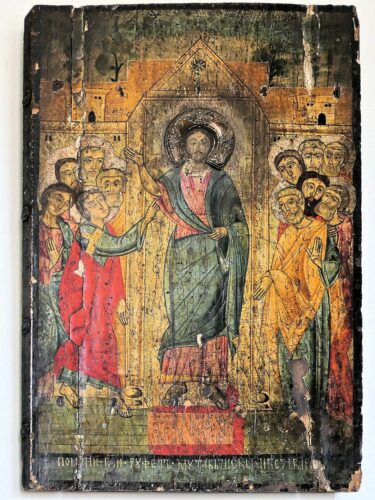

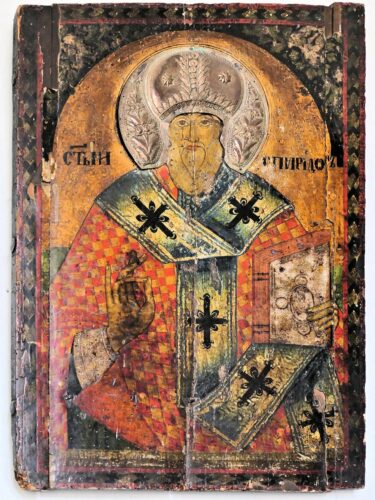

Les icônes de l’église Saint-Dimitri

Après avoir traversé le vieux pont de pierre, sur la gauche, en approchant du bazar, se trouve une petite église. Construite au 18ᵉ siècle sur les fondations d’une église du 16ᵉ siècle, elle fut la cathédrale de Skopje jusqu’au milieu du 19ᵉ siècle. Son clocher date de 1908, ajoutant une touche néo-baroque à l’ensemble. Dévastée par le séisme de 1963, elle fut restaurée et redécorée dans les années suivantes.

De l’extérieur, elle ne paie pas de mine, mais présente un intérieur très riche. Il s’agit de l’église orthodoxe Saint-Dimitri de Skopje (Црква Св. Димитрија) à l’entrée du vieux bazar.

En entrant dans la nef, la fresque des saints a immédiatement attiré mon attention et j’ai pris cette photo. De retour à Mornant, j’ai découvert qu’un miracle inattendu se serait produit le 8 avril 2012 : les auréoles des saints sur les fresques se seraient mises à briller mystérieusement, déclenchant un afflux de fidèles. Ce phénomène, qualifié de miracle par le pope, serait lié à l’humidité qui aurait nettoyé les dorures des fresques noircies par les bougies.

En entrant dans la nef, la fresque des saints a immédiatement attiré mon attention et j’ai pris cette photo. De retour à Mornant, j’ai découvert qu’un miracle inattendu se serait produit le 8 avril 2012 : les auréoles des saints sur les fresques se seraient mises à briller mystérieusement, déclenchant un afflux de fidèles. Ce phénomène, qualifié de miracle par le pope, serait lié à l’humidité qui aurait nettoyé les dorures des fresques noircies par les bougies.

Ohrid

Notre Hôtel

Arrivée par une belle fin de journée à l’hôtel Silex en bordure du lac d’Orhid. Cette nuit là, je m’appelait James.

La ville d’Ohrid

Au Moyen Âge, Ohrid était un centre spirituel majeur en bordure du lac du même nom. En raison de ses nombreuses églises, elle était surnommée la «·Jérusalem des Balkans·». En quittant la ville pour une navigation vers le monastère de Saint Naum, nous admirons l’église Saint-Jean de Kaneo, perchée sur la falaise.

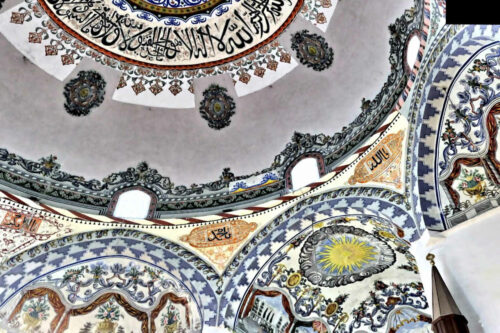

Cathédrale Sainte Sophie à Ohrid

Construite entre 1035 et 1056 sur les vestiges d’une ancienne basilique paléochrétienne, l’ancienne cathédrale Sainte Sophie a été le siège de l’archevêché d’Ohrid. Son rayonnement s”étendait sur une vaste région allant du Danube au nord à la baie de Thessalonique au sud. Transformée en mosquée sous l’Empire ottoman, ses fresques médiévales furent recouvertes d’un enduit pour faire disparaitre les motifs chrétiens. Cette couverture fut une protection efficace contre tout vandalisme. c’est ainsi qu’au 20e siècle, une rénovation de décapage a permis la redécouverte presque intacte de ses motifs anciens. Aujourd’hui, la cathédrale tient sa réputation de ces fresques exceptionnelles remise au jour, mais aussi de son acoustique ; elle accueille régulièrement des concerts et comble les amateurs, d’art sacré et d’architecture.

Construite entre 1035 et 1056 sur les vestiges d’une ancienne basilique paléochrétienne, l’ancienne cathédrale Sainte Sophie a été le siège de l’archevêché d’Ohrid. Son rayonnement s”étendait sur une vaste région allant du Danube au nord à la baie de Thessalonique au sud. Transformée en mosquée sous l’Empire ottoman, ses fresques médiévales furent recouvertes d’un enduit pour faire disparaitre les motifs chrétiens. Cette couverture fut une protection efficace contre tout vandalisme. c’est ainsi qu’au 20e siècle, une rénovation de décapage a permis la redécouverte presque intacte de ses motifs anciens. Aujourd’hui, la cathédrale tient sa réputation de ces fresques exceptionnelles remise au jour, mais aussi de son acoustique ; elle accueille régulièrement des concerts et comble les amateurs, d’art sacré et d’architecture.

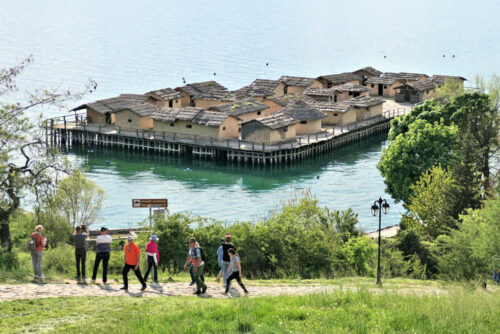

Plage de loisir de Liubanista

Sur la rive sud du lac, dans un cadre naturel magnifique avec les sommets du mont Galičica en arrière-plan, nous avons constaté que les plages de loisir de Liubanista sont très appréciées par les familles dès le 1er mai.

Monastère de Saint-Naum

Au sud du lac, à 600 m de la Frontière albanaise, nous avons visité le monastère orthodoxe (Манастир Свети Наум/Manastir Sveti Naum) où repose le missionnaire Saint-Naum d’Ohrid. Ce monastère a été fondé entre 893 et 905 par Naum d’Ohrid lui-même et le roi bulgare Boris 1er (règne 852-889). Il est dédié aux archanges Gabriel et Michel. Perché au haut d’une falaisesurplombant le lac d’Ohrid, ce complexe de 30 ha profite d’un cadre magnifique. Entouré de verdure et de sources alimentant le lac, le monastère, haut lieu religieux, est célèbre aussi pour ses paons qui vivent en liberté et le très bon raki vendu par les moines.

Au sud du lac, à 600 m de la Frontière albanaise, nous avons visité le monastère orthodoxe (Манастир Свети Наум/Manastir Sveti Naum) où repose le missionnaire Saint-Naum d’Ohrid. Ce monastère a été fondé entre 893 et 905 par Naum d’Ohrid lui-même et le roi bulgare Boris 1er (règne 852-889). Il est dédié aux archanges Gabriel et Michel. Perché au haut d’une falaisesurplombant le lac d’Ohrid, ce complexe de 30 ha profite d’un cadre magnifique. Entouré de verdure et de sources alimentant le lac, le monastère, haut lieu religieux, est célèbre aussi pour ses paons qui vivent en liberté et le très bon raki vendu par les moines.

Ayant appartenu à l’Albanie de 1912 à 1925, c’est l’un des lieux les plus sacrés et le plus visité de Macédoine du Nord. Il a été profondément remanié et agrandi jusqu’au 16e siècle et une partie des bâtiments a été reconstruite après un incendie en 1875. On y trouve aujourd’hui un grand corps de bâtiment circulaire du 19e siècle qui abrite les cellules des moines et l’hôtel Sveti Naum, plusieurs églises et chapelles, un port dans lequel accostent les bateaux d’excursion, des sources d’eau sacrées et un petit lac pour des promenades en barque.

Ayant appartenu à l’Albanie de 1912 à 1925, c’est l’un des lieux les plus sacrés et le plus visité de Macédoine du Nord. Il a été profondément remanié et agrandi jusqu’au 16e siècle et une partie des bâtiments a été reconstruite après un incendie en 1875. On y trouve aujourd’hui un grand corps de bâtiment circulaire du 19e siècle qui abrite les cellules des moines et l’hôtel Sveti Naum, plusieurs églises et chapelles, un port dans lequel accostent les bateaux d’excursion, des sources d’eau sacrées et un petit lac pour des promenades en barque.

Au centre du complexe, l’église des Archanges Gabriel et Michel (Црква Архангели Гаврил и Михаил) constitue le catholicon (église principale) du monastère. Le bâtiment du 10e siècle suit un plan tréflé sur le modèle de l’église du monastère Saint-Panteleimon d’Ohrid. Seul le dallage de marbre noir et blanc a été préservé. L’église originelle a été détruite avant le 13e siècle, puis reconstruite dans le style byzantin au 16e siècle. Les piliers du porche portent des inscriptions en alphabets glagolitique et cyrillique des 10e-12e siècles qui, selon Le Petit Futé, sont parmi les plus vieilles traces épigraphiques de la littérature slave.

Au centre du complexe, l’église des Archanges Gabriel et Michel (Црква Архангели Гаврил и Михаил) constitue le catholicon (église principale) du monastère. Le bâtiment du 10e siècle suit un plan tréflé sur le modèle de l’église du monastère Saint-Panteleimon d’Ohrid. Seul le dallage de marbre noir et blanc a été préservé. L’église originelle a été détruite avant le 13e siècle, puis reconstruite dans le style byzantin au 16e siècle. Les piliers du porche portent des inscriptions en alphabets glagolitique et cyrillique des 10e-12e siècles qui, selon Le Petit Futé, sont parmi les plus vieilles traces épigraphiques de la littérature slave.

À quelques pas du monastère, dans le parc, se trouve une petite chapelle abritant le tombeau de Saint-Naum. Les murs intérieurs de la chapelle sont peints, mais seuls quelques fragments des 16e-17e siècles subsistent. L’essentiel des fresques a été réalisé entre 1800 et 1806 dans un style « médiéval » par un artiste albanais de Korça dénommé Terpo.

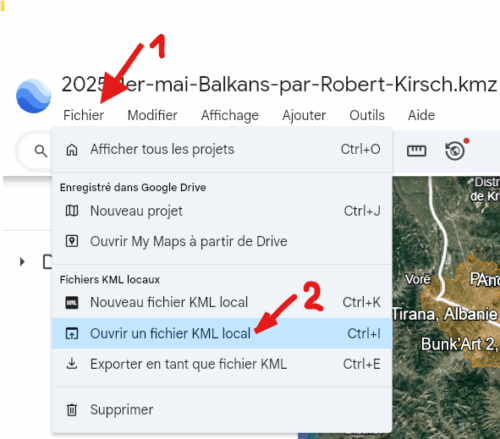

Google Earth

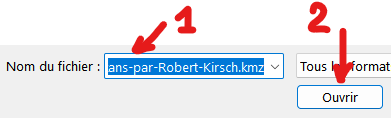

Afficher l’itinéraire et explorer les lieux visités dans « Google Earth » par un « copier / coller »

Voici comment en 4 coups

- Copier (Ctrl / C) le nom complet du fichier suivant préalablement sélectionné : 2025-1er-mai-Balkans-par-Robert-Kirsch.kmz

- Ouvrez une fenêtre Google Earth dans votre navigateur internet (Firefox, Chrome, etc.) avec un clic sur ce lien : Google Earth

- Taper Ctrl / I pour Insérer le nom du fichier dans Google Earth nouvellement ouvert (touches “Ctrl“ et la lettre “i” simultanément)

- Coller (Ctrl / V) le nom du fichier dans la zone de saisie et valider par Ouvrir

Alternative

Sauvegarder le fichier.kmz Google pour le réutiliser ultérieurement.

Pour ouvrir le fichier des Balkans sauvegardé, passez par le menu sans utiliser de raccourcis, en ouvrant le fichier sauvegardé localement comme ceci :

© RKM 2025 – Robert KIRSCH